©︎ 2021-2026 DEAP Inc.

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が企業や個人のビジネス活動において重要な集客チャネルとして機能する現代。FacebookやInstagram、YouTube、X(旧Twitter)、TikTokなど多岐にわたるSNSプラットフォームを活用し、どう効果を上げるかは多くの企業にとって大きな課題です。特に成果を左右するのが「コンテンツクリエーション」。どのSNSを選択し、どのようなコンテンツを投稿し、どのようにユーザーを惹きつけるかによって、運用効果は大きく変わります。

本記事では、SNS運用におけるコンテンツクリエーションの重要性、具体的な企画から制作・拡散・改善までのプロセスを徹底解説します。SNSを使ってビジネスを拡大したい方、運用戦略を強化したい方はぜひ参考にしてください。

目次

SNS運用で最終的に得たい成果は、売上・認知度アップ・ブランドイメージ向上など多岐にわたります。これらの成果を得るためには、単にSNSアカウントを開設して運用するだけでは不十分です。最も鍵となるのが「魅力的なコンテンツをどう作り、それをどう届けるか」という点です。

SNSは企業が広告として使うだけのプラットフォームではありません。ユーザーはSNS上で、友人や知人との交流はもちろん、最新のトレンド・情報・おもしろコンテンツを求めています。つまり企業やブランドの情報を受動的に受け取るだけでなく、積極的に「共感したい」「学びたい」「楽しみたい」という気持ちを持っているのです。このユーザー心理を満たすためには、テキストや画像、動画といった形態に限らず、質の高いコンテンツが求められます。

FacebookやInstagramなど、多くのSNSプラットフォームは独自のアルゴリズムを用いてコンテンツの露出度を決定しています。ユーザーのエンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど)を高めることで、アルゴリズム上で優位に立ち、より多くのユーザーにリーチできる可能性が高まります。そのため、「誰が見ても思わず反応したくなる」ようなコンテンツづくりが、SNS運用の成否を握るといっても過言ではありません。

SNS上は競合だらけです。企業も個人も無数に存在し、常にコンテンツが溢れています。その中で埋もれず、ユーザーの目に留まるためには、「自社ならではの価値」をコンテンツを通して伝える必要があります。自社のブランドイメージやメッセージを継続的に発信しながら、ユーザーにとって「気になる存在」になることが重要です。ここをしっかり行うことで、SNS運用がブランド構築の一助となり、ビジネスの拡大や長期的なファン獲得につながります。

SNS運用におけるコンテンツクリエーションは、決して思いつきや場当たり的な対応で行うものではありません。しっかりとした戦略と計画に基づき制作・発信することで、ビジネスに結びつく成果を出せるようになります。ここでは、効果的なコンテンツクリエーションの基本ステップを解説します。

まずはSNS運用全体の目標を明確にしましょう。売上増、認知度向上、リード獲得、問い合わせ数増加など、ゴールを明確にすることでコンテンツの方向性が定まります。また、その目標を測る指標(KPI)も設定します。例として、フォロワー数やエンゲージメント率、クリック率などが挙げられます。

商品Aの売上をSNS経由で月に10%アップ

・ KPISNS経由のサイトアクセス数を月間5,000セッションに到達、コンバージョン率3%など

SNSは幅広い年代や地域のユーザーが活用していますが、どんな人に見てもらい、どんな行動をしてほしいかを具体的にイメージしましょう。たとえば「20~30代の社会人女性」「地方でビジネスを展開する法人担当者」など、想定顧客層がどんな課題や価値観を持っているかを把握し、ペルソナとして設定します。これにより、よりターゲットに響くコンテンツを生み出すことが可能になります。

ターゲットや目標に合わせて、利用するSNSを選定します。Instagramはビジュアル訴求が得意、X(旧Twitter)はリアルタイム性・拡散性が高い、YouTubeは映像による長尺コンテンツが中心など、各SNSの特徴を理解しておくことが重要です。企業として複数プラットフォームを運用する場合も、メイン・サブを整理して使い分けることで、リソースを無駄なく活用できます。

どのようなテイストやメッセージで、どのような内容を発信するかを設定します。明るくカジュアルな雰囲気にするのか、専門性を強調した硬派な情報発信をするのか、あるいはブランディングの一環として高級感を演出するのか。ブランドイメージとターゲットの好みに合わせて方向性を決めましょう。トーン&マナーを統一することで、ユーザーはアカウントをひと目見ただけで「この企業(ブランド)だ」と認識しやすくなります。

コンテンツをいつ、どのくらいの頻度で投稿するのかをあらかじめ決めておくと、運用が安定します。月間・週単位でスケジュールを立案し、投稿計画を管理する方法が一般的です。安定してコンテンツを提供することで、ユーザーの期待感やフォロワーの習慣化につながります。

効果的なコンテンツクリエーションを行ううえで重要なのが「何を発信するか」を具体的に決める企画力です。ここでは、誰でも実践しやすいコンテンツ企画の手法を紹介します。

ユーザーがSNSに求めているのは「役立つ情報」「共感できるストーリー」「おもしろい体験」など様々です。まずは市場調査やSNS上でのリサーチを行い、ターゲットがどんなキーワードに反応しやすいのか、どんなトレンドや問題に興味を持っているのかを洗い出します。具体的にはSNS上のコメントや関連ハッシュタグの検索、競合他社の投稿内容などをチェックし、ニーズを把握しましょう。

SNSでは、ユーザーがコンテンツを共有する動機として「有益だから広めたい」「面白いから教えたい」という心理があります。そのため、ユーザーにとって価値のある情報やノウハウを提供すると、拡散されやすくなります。たとえば、「季節の変わり目に多い悩みを解決するヒント」や「最新トレンドをおさえた活用事例」など、具体的かつ実用的な内容を織り交ぜると良いでしょう。

SNS投稿で信頼性を高めるには、客観的なデータや実績を示すことも有効です。たとえば、SNSマーケティングの効果を示す際に「自社サイトへの流入が〇%増えた」や「問い合わせ数が〇件増加」など、明確な数字を使うことでユーザーはイメージを掴みやすくなります。ただし、本記事の注意点として「架空の話はNG」ですので、実際に公開されている総務省の調査データや自社で実際に取得した数字を利用し、正確性を担保してください。

コンテンツ企画を個人任せにしてしまうと、アイデアが偏ったりマンネリ化したりすることがあります。そこで有効なのが、チームや複数人でのブレインストーミングの実施です。いろいろな視点から「どんな投稿が面白いか」「どんな切り口ならユーザーに刺さるか」をディスカッションし、アイデアを出し合いましょう。ただし、最終的にはビジネスのゴールに沿った形で絞り込む必要があります。

文字だけの投稿、画像付き、動画、ライブ配信、ストーリーズなど、SNSには様々な投稿フォーマットがあります。企画段階で「どの内容をどのフォーマットで発信するか」をある程度決めておくと、制作段階になってもスムーズに進められます。また、フォーマットによって掛かるコストやスタッフのスキルセットも異なりますので、事前に可能な範囲を検討しましょう。

企画が固まったら、次は具体的な制作に取りかかります。SNS運用では、頻繁にコンテンツを更新し続ける必要があるため、制作フローを効率化する工夫が欠かせません。

SNS運用を一人で抱えるのは負担が大きく、クオリティや頻度を維持するのが難しくなります。画像担当、ライティング担当、動画編集担当、SNSスケジュール担当など、必要な役割を設定し、チーム内で協力する体制を作りましょう。チーム全員が目指すゴールを共有し、定期的に進捗や成果を確認するミーティングを行うと、質の高いコンテンツを安定して供給できます。

継続的に制作するうえで、使いやすいテンプレートやツールを準備しておくと便利です。デザインツール(例:Canvaなど)でベースとなる画像テンプレートを作成したり、ライティングのフォーマットを決めたりすることで、制作時間を短縮しつつブランドイメージを統一できます。また、SNS管理ツールを導入すれば、一括で投稿スケジュールを管理したり、投稿の予約配信を行ったりできるため効率が向上します。

SNSでは視覚的な訴求力が非常に重要です。たとえ文章が秀逸でも、画像や動画が魅力的でなければユーザーに十分アピールできません。予算に余裕があればプロのカメラマンや動画クリエイターを活用することも検討しましょう。限られたリソースの場合はスマートフォンでの撮影でも十分ですが、照明や背景、構図などの基本を押さえてクオリティを保つ工夫が必要です。

誤字脱字、事実関係の誤り、公序良俗違反などがないか、投稿前に必ず複数人でチェックする体制を作りましょう。SNSでは一度投稿した情報が急速に拡散されるため、一度のミスがブランドイメージに大きく影響する可能性があります。特に「架空のデータ」や「誤った表記」は信頼を損ねる原因になりやすいため、注意が必要です。

SNS運用では「次の投稿がまだ出来ていない」という状態に陥ると、投稿が途絶えたり、クオリティが急激に下がったりしやすくなります。そのため、常に数本分の投稿をストックしておくなど、余裕を持った運用体制を整えておくことをおすすめします。タイムリーな話題を取り入れる場合でも、ストックがあればベースの更新を切らさずにいられます。

魅力的なコンテンツを作っても、ユーザーの目に触れなければ効果は半減してしまいます。ここでは、多くの人にコンテンツを見てもらい、拡散につなげるための戦略を解説します。

InstagramやX(旧Twitter)など、ハッシュタグが利用できるプラットフォームでは、適切なハッシュタグを活用することで新規ユーザーの発見につながります。ハッシュタグは「人気すぎると競合が多い」「マイナーすぎると検索されない」というジレンマがあるので、ターゲットの目に留まりやすいミドルレンジのキーワードを組み合わせる工夫が効果的です。

SNSを使ったPR手法として、インフルエンサーや業界のキーパーソンとのコラボレーションがあります。自身のアカウントだけでなく、他アカウントのフォロワー層へリーチできるため、効率的に認知度を高めることが可能です。コラボ企画を行う場合は、あらかじめ双方のブランドイメージやターゲット層が合致しているかを確認しましょう。

季節イベントや流行の話題に合わせたキャンペーンをSNS上で展開すると、ユーザーの参加意欲が高まりやすく、シェアされる可能性も上がります。例えば、「フォロー&リツイートで参加できる抽選企画」や「ハッシュタグを使った投稿キャンペーン」などは定番ですが、上手に活用すれば爆発的な拡散効果が期待できます。

オーガニック(自然流入)だけではリーチ拡大に限界があります。Facebook広告やInstagram広告、X(旧Twitter)広告などを適切に運用することで、ターゲットセグメントに対してピンポイントにリーチでき、効果を高められます。特に新商品や新サービスをリリースするタイミングで広告を出すことで、短期間に多くの人に知ってもらうことが可能です。

コンテンツの最後や文章の途中で「詳しくはこちら」「お問い合わせはこちらから」など、具体的な行動を促す一文を添えるとユーザーの行動率が高まります。SNS上であまりにも強引な販促は嫌われがちですが、自然な流れでのCTAはユーザーにとって役立つ導線にもなるため、上手に活用しましょう。

SNS運用を成功させるには、投稿後の反応を分析し、常に改善を図ることが重要です。ここでは、SNS解析の主な手法や改善のポイントを解説します。

Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなど多くのSNSには、ビジネスアカウント向けにインサイト機能やアナリティクス機能が用意されています。以下のような指標を中心に分析しましょう。

投稿がどれだけのユーザーに届いたか

・ インプレッション数投稿が表示された合計回数

・ エンゲージメント率いいね、コメント、シェア、保存などのアクション数とフォロワー数の比率

・ フォロワー属性年齢層、性別、地域、アクティブな時間帯など

これらのデータをもとに、いつ投稿すれば効果的か、どんなコンテンツが反応を得やすいかなどを判断できます。

SNSから自社サイトやLP(ランディングページ)へ誘導する場合、Googleアナリティクスなどのツールも活用すると良いでしょう。どのSNS経由でどのくらい流入があり、コンバージョンまでどの程度つながっているかが把握できるため、ROI(投資対効果)の検証がしやすくなります。

クリエイティブやキャプション、ハッシュタグ、投稿の時間帯などを変えて複数パターンをテストし、どれが最も成果につながるか比較検証します。少しの表現の違いでエンゲージメント率が大きく変わるケースもあるため、定期的にABテストを実施して最適化を図ることが大切です。

SNSはユーザーとのダイレクトなコミュニケーションツールでもあります。コメントやメッセージ、アンケート機能などを通じて寄せられた質問や要望、反応を積極的に収集・分析しましょう。顧客ニーズに直結した改善策が見つかる場合も多いため、コミュニケーションを密に行うことがコンテンツ改善のヒントに繋がります。

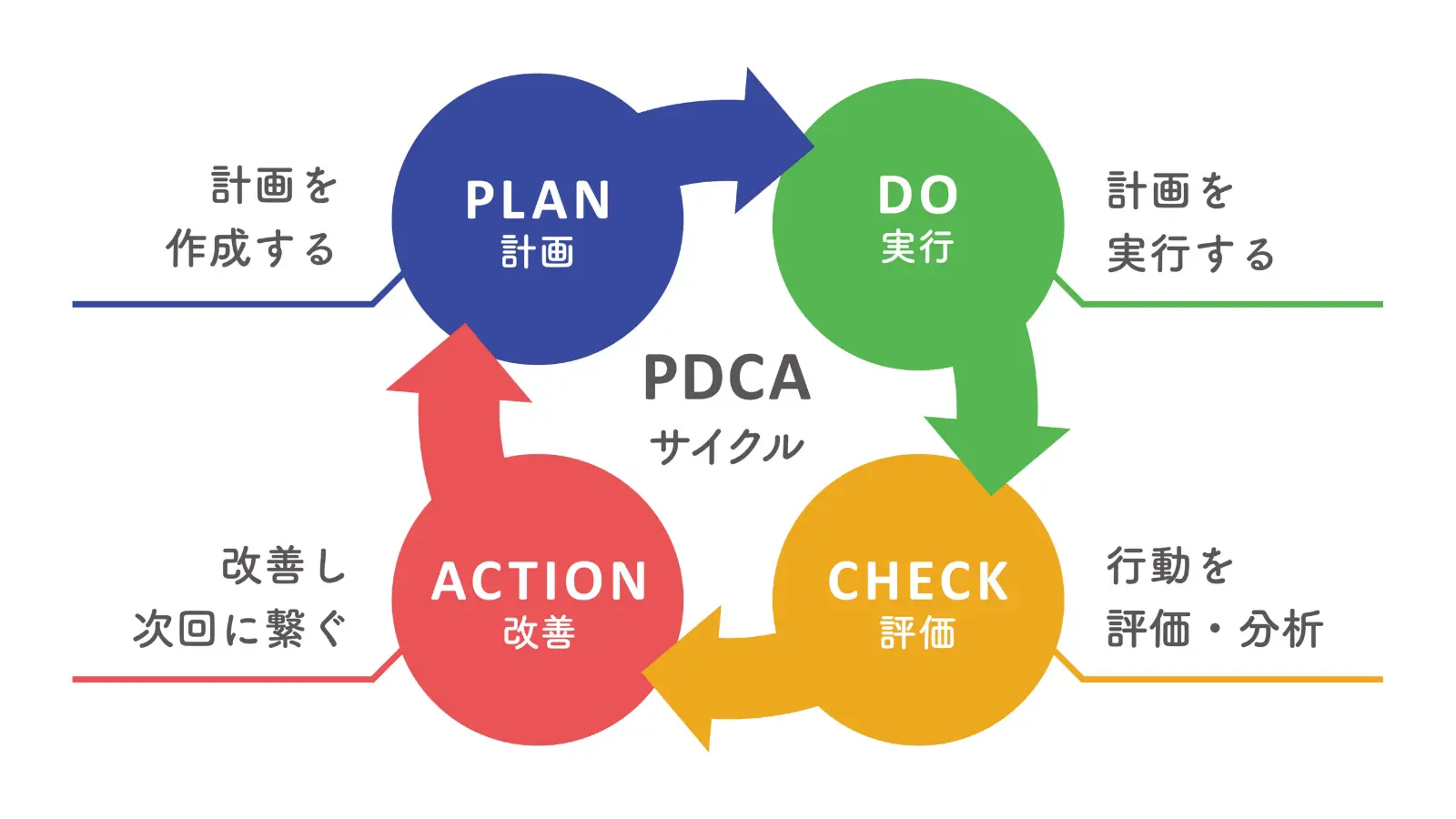

SNS運用は短期的なキャンペーンだけではなく、長期的に継続・改善することが前提です。「計画(Plan)→ 実行(Do)→ 検証(Check)→ 改善(Act)」のサイクルを回すことで、常に最新のトレンドやユーザーニーズに合ったコンテンツを発信し続けられます。

ここでは、SNS運用とコンテンツクリエーションに関して、よくある質問を6つ取り上げ、その回答をまとめます。

同じテーマを扱うこと自体は問題ありませんが、そのままの投稿を使い回すのは推奨されません。プラットフォームの特徴やユーザー層、コンテンツの形式が異なるため、少しずつ内容やデザイン、テキスト量を調整して投稿するのがおすすめです。

プラットフォームやターゲットにもよりますが、安定的なエンゲージメントを狙うなら週2~3回以上は投稿したいところです。忙しくて頻度が落ちる場合でも、定期的にコンテンツを更新し続ける方がフォロワーが離れにくくなります。

Instagramの場合、10個前後のハッシュタグが最適とされる傾向があります。ただし、あまりにも多すぎるとスパム的に見られることもあるため、ターゲットに関連するキーワードを厳選して使用するのが望ましいです。

スマートフォンのカメラ性能が上がっているため、必ずしもプロ撮影が必要とは限りません。ただし、自社製品の魅力をより高めたい場合やブランドイメージを重視する際は、プロに依頼するとクオリティが大幅に向上します。まずは社内で撮影してみて、必要に応じて外部リソースを検討するのが良いでしょう。

可能な範囲で積極的にやり取りを行うべきです。コメントへの返信やDM対応を丁寧に行うことで、ユーザーとの信頼関係が深まり、エンゲージメントが向上します。ただし、一人の担当者が抱え込まず、チーム体制でサポートできるように仕組みを整えると負担も分散できます。

新商品・新サービスのローンチやキャンペーンの告知など、明確なゴールとタイミングがある場合に集中投下すると効果的です。運用を始めたばかりでフォロワーが少ない段階でも、早めに広告を使って認知拡大を図る方法もあります。まずは小規模予算で効果をテストし、結果に応じて予算やターゲット設定を最適化するのが一般的です。

SNS運用の成果を大きく左右するのが「コンテンツクリエーション」です。ユーザーのニーズを的確に捉えたアイデアの企画から、実際の制作、拡散、そして分析・改善まで一連のプロセスを継続的に行うことで、SNSをビジネス成長の強力な武器にすることができます。特に以下の点が重要です。

ゴールをはっきりさせ、その達成に必要なコンテンツを考えましょう。

・ 魅力的な企画とユーザー目線の内容ユーザーが「知りたい」「得する」と感じるテーマを軸に、SNSの特性に合わせた表現・フォーマットを工夫することが大切です。

・ 継続的な制作体制と品質管理テンプレート活用やチーム分担などで効率化しつつ、クオリティを妥協しない運用体制を作ります。

・ 拡散の仕組みづくりハッシュタグやインフルエンサー活用、SNS広告などを上手に取り入れましょう。

・ データ分析と改善投稿後のインサイトを基に次のアクションを決定し、常にPDCAを回し続けることで成果を伸ばします。

SNS運用を強化したい場合、専門的なサポートを受けるのもひとつの手段です。自社で対応が難しい部分や、もっと大きく成果を伸ばしたい場合にはDEAPなどの専門サービスやプロフェッショナルに相談し、最適な解決策を導くことを検討してみてください。

コラム一覧に戻るブランディングプランナーがお話をうかがいます。

まずはお気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせはこちら

受付時間:平日10時〜19時